➔ Reseña publicada en el nº 123 de la Revista Ábaco

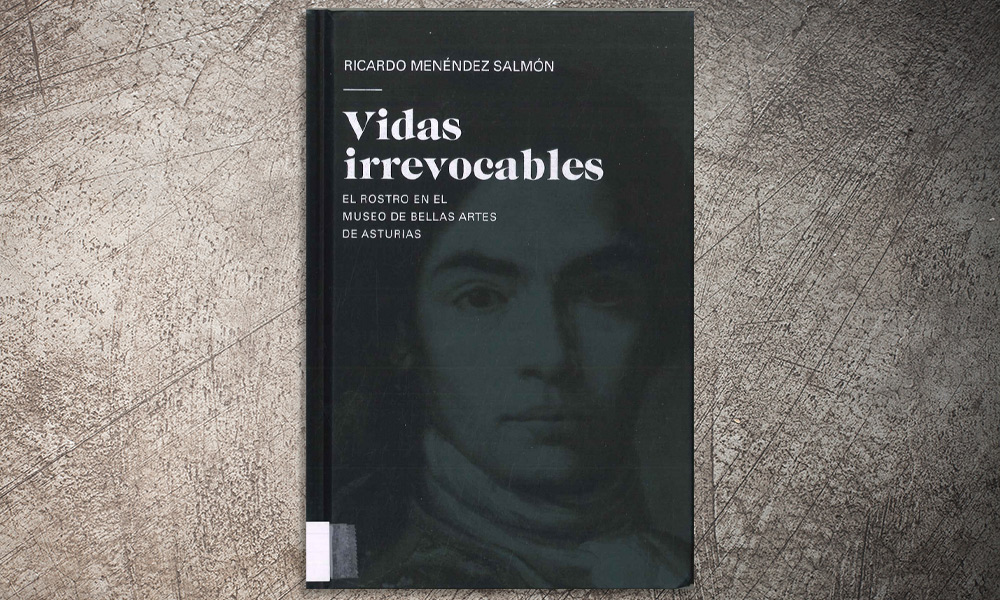

Ricardo Menéndez Salmón

Museo de Bellas Artes de Asturias

Oviedo, 2024.

81 páginas

Gozosa celebración de la alteridad o Ricardo Menéndez Salmón es Timothy Behrens

Corren tiempos oscuros… Y, por ello, más que nunca, necesitamos que la literatura nos sirva de consolación y propuesta de alteridad… Decía Rysard Kapuściński, en su Encuentro con el Otro (2007) que «todos los habitantes!de nuestro planeta somos Otros ante otros Otros: yo ante ellos, ellos ante mí»… Mucho más ante alteridades irrevocables, fijadas en un cuadro o unas páginas escritas. Pongamos que, allá por el año 1996, un gijonés recién licenciado en Filosofía, abandonados ya sus pinitos futbolísticos juveniles como centrocampista organizador (con demasiado miedo para arriesgar metiendo la pierna) en aras de una incipiente voluntad de escritor, contempla, con el mismo escrutinio tranquilo con el que analiza el mundo, los cuadros del madrileño Museo Nacional Thyssen-Bormemisza…

Y, de pronto, ante la obra en la que el británico Michael Andrews (1928-1995) retratara al joven pintor (luego también escritor) Timothy Behrens (1937-2017, con unos veinticinco años en el tiempo del retrato, 1962), la mirada se ve sacudida por una suerte de revelación autoperceptiva: se encontraba ante su propia imagen (no sólo en rasgos físicos, sino también en la actitud ante el entorno) plasmada con paradójica (casi absurda) precisión casi una década antes de llegar al mundo.

Una peripecia vital, casi una iluminación, que, tres décadas más tarde, sirve para cerrar su gozosa trilogía de variopinto diálogo literario con la pintura de la principal pinacoteca asturiana: iniciado con los pequeños ensayos de Este pueblo silencioso. Las manos en el Museo de Bellas Artes de Asturias, en el confinado 2020, y continuada con la epístola al padre marino ausente de M’illumino d’immenso. El mar en el Museo de Bellas Artes de Asturias dos años más tarde… Un proyecto dialéctico, nacido de la amistad con el director del Museo de Bellas Artes de Asturias (desde el 1 de febrero también Subdirector del Museo Nacional del Prado), Adolfo Palacio, para contribuir a poner de manifiesto el evidente valor social que la cultura, en su sentido más extenso y abierto, asume como refugio y amparo, especialmente cuando los tiempos son de zozobra. Un cierre, en fin, que convierte los rostros de once cuadros (no todos retratos) en fértiles evocaciones (casi reminiscencias platónicas) para el escritor, consolidado paladín de la novela de ideas contemporánea en España. Y de ella surgen once breves (tres páginas en cada caso) biografías posibles llenas de precisión conceptual, sugerencia perceptiva y vigor histórico (alterando el tiempo y el espacio de los rostros representados y los pinceles que los representan).

Así, un pintor de ascendencia asturiana en el Madrid de Carlos IV puede ver convertido su autorretrato de hermosa juventud en el de un panadero jacobino y seductor con prematuro final trágico por sus devaneos con damas casadas; o el autorretrato maduro de un afamado pintor romántico nacido en Cudillero podría ser el de un despiadado y paradójico traficante de esclavos portugués… Así los rostros de los vástagos de una familia burguesa pintados por uno de los modernistas barceloneses pueden tornarse en infantes alemanes que acabarán siendo funestas víctimas del holocausto nazi, o una plácida escena familiar reflejada por un representante del realismo asturiano puede transformar al hermano de éste en un hábil espía sin cadenas patrióticas o ideológicas… Así el retrato de un colega hecho por el pintor de cámara de Isabel II transforma al pintor retratado en el sheriff de Fort County en la Kansas de la conquista del Medio Oeste; o el retrato de un desconocido hecho por uno de los mejores pintores de naturalezas muertas del siglo XVIII puede convertir al personaje en un, aparentemente calmado, interno del frenopático francés de Charenton (donde fueron “alojados” también el Marqués de Sade, Verlaine o Trefcon)… Una serena escena en un jardín hospitalario recreada por un retratista noruego, asentado en la Alemania del tránsito entre los siglos XIX y XX, puede hacer, de una de las mujeres, una maestra noruega del ajedrez muerta por la pandemia de la llamada “gripe española” casi a la vez que el propio pintor; o el retrato que, de una vástaga de familia diplomática, hiciera un pintor cangués que ejerció su arte en la primera mitad del siglo XX puede llevarnos a una afamadísima soprano lírica de problemática vida afectiva… Así una escena de café recogida por un pintor vizcaíno de mediados del siglo XX selecciona un personaje que podría ser un abuelo nórdico rememorando su ayer de explorador ártico, amante de ese riesgo que hoy asume como una sabiduría ajena al común de los mortales; o el retrato de un noble hecho por un pintor ovetense, que ejerciera en las primeras décadas del siglo XVIII, se transforma en el del más eminente actor de la escena española de la segunda mitad del siglo XIX (interpretando al propio noble)… Así, incluso, un retrato de evangelista del mismísimo Greco puede llevarnos a un malhadado poeta, de asimétrico rostro, soriano y neoparnasiano, cuyo pseudónimo apenas pudo salvarle del relativo anonimato y de una muerte por sobredosis el mismo día que la socialdemocracia tomaba el poder en España.

Vidas, en fin, que, una vez puestas blanco sobre negro, resultan ya irrevocables y que, en ese reino de la libertad que es la literatura, nos permiten/proponen a todos soñar con las existencias que, siendo ajenas, de otro, nos hubiera gustado tener.

Vidas que la letra impresa, con memorables reflexiones sobre lo que implican (desde la locura a la fama, desde el riesgo a la severidad, desde el valor a la seducción, desde la crueldad a la desventura…), torna tan reales, tan vívidas, como las vividas…

Porque, por irrevocables, nos proporcionan un gozo definitivo.