➔ Reseña publicada en el nº 123 de la Revista Ábaco

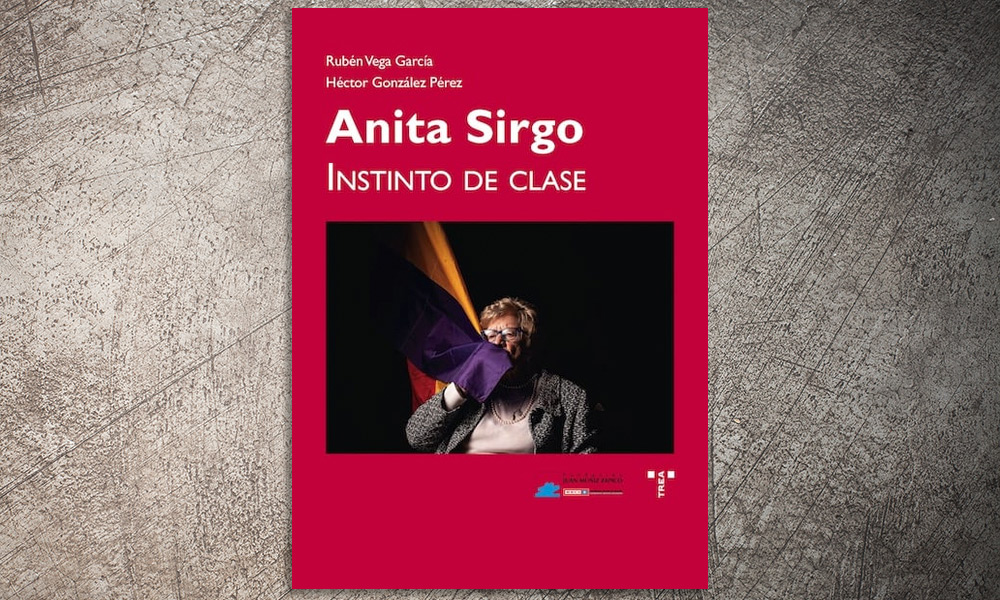

Anita Sirgo, instinto de clase

Rubén Vega y Héctor González

Editorial Trea

Gijón, 2024

ISBN: 978–84-10263–826Reseña por José Manuel Torre Arca

Anita, un nombre que hace más de seis décadas, junto con el de Tina, se hizo conocido en toda España y en otros países europeos merced a los escritos que más de un centenar de intelectuales españoles dirigieron al entonces Ministro de Información franquista, Fraga Iribarne, denunciando las torturas y vejaciones que aquellas dos mujeres y varios hombres habían sufrido a manos del capitán Caro y el cabo Pérez, en Langreo. Era el mes de Agosto de 1963.

Anita Sirgo. Instinto de clase es la biografía de Anita escrita por Rubén Vega y Héctor González que la editorial asturiana Trea ha publicado hace un par de meses, con el patrocinio de Comisiones Obreras y la Fundación «Juan Muñiz Zapico». Es una obra muy documentada y escrita con amenidad, que no sólo sigue paso a paso la vida de la conocida activista asturiana sino que la enmarca sólidamente en el contexto de la Cuenca Minera del Nalón; contexto cambiante, claro, a lo largo de los más de noventa años de vida de Anita, desde Enero de 1930 hasta Enero de 2024.

Anita tenía sólo un año cuando en España se proclamó la II República, y como bien dicen sus biógrafos, su vida no puede entenderse sin la revolución de Octubre del 34 y la casi inmediata guerra civil; y sin la terrible represión, añadiría yo, de la posguerra y de los casi cuarenta años de dictadura, y sin el papel desempeñado por el Partido Comunista en Asturias y en toda España a lo largo de todos esos años.

El movimiento obrero en Asturias —y no sólo la revolución de octubre de 1934— es sin duda uno de los más significativos y maduros de la historia social de Europa en el siglo XX; esta afirmación responde a una idea generalizada entre los tratadistas extranjeros que han estudiado el desarrollo contemporáneo de España.

(B. Díaz Nosty, La Comuna asturiana)

Asturias, y dentro de Asturias los mineros, son de sobra conocidos en el escenario de las luchas sociales en España, sobre todo en los conflictos de comienzos de la década del sesenta, cuando los mineros llegaron a ser considerados la punta de lanza del nuevo movimiento obrero español y su lucha como el prototipo de la resistencia obrera al franquismo. Los mineros asturianos se convirtieron en un símbolo, casi un mito.

(Faustino Miguélez, La lucha de los mineros asturianos bajo el franquismo)

No pueden valorarse en toda su magnitud las luchas de los mineros asturianos si no se tienen en cuenta la represión desatada desde el final de la guerra civil y las terribles condiciones de trabajo, circunstancias que han hecho de este sector de la clase obrera una vanguardia que ha contribuído de manera importante al desarrollo del nuevo movimiento obrero en nuestro país. (Gerardo Iglesias, Prólogo al libro de Faustino Miguélez, pp. IV-VI En efecto, en esa década del ´60, merced a las luchas de los mineros, Asturias fue un faro para el resto de la clase obrera española (Hay una luz en Asturias que ilumina España entera, oíamos cantar en Radio España Independiente). Y la vieja canción Asturias, patria querida, mucho antes de que se convirtiera en el solemne himno del Principado, se cantaba en las manifestaciones del 1º de Mayo que la fuerza pública trataba de impedir, como un himno oficioso del movimiento obrero que resurgía en aquellos años.

Permítaseme recordar, a este respecto, un pequeño incidente que presencié personalmente en uno de aquellos intentos de manifestación, en Madrid, un 1º de Mayo de finales de los años ’60: la bofetada que un policía de la Social le asestó a un trabajador que había empezado a cantar Asturias, patria querida, precisamente para cortar el conato de agrupación de la gente coreándola. Tal era la capacidad de cohesión de nuestra antigua canción en aquel contexto.

Anita fue una niña de la guerra: con siete años, como muchos otros niños asturianos, y también muchos adultos, fue evacuada a Cataluña ante el avance de las tropas franquistas en el frente Norte y la segura represión que no dejaría de desatarse tras la derrota republicana.

Para escapar de una condena a muerte más que probable, su padre, comunista, tuvo que irse al monte como tantos otros fugaos; y a su madre, comunista también, la metieron en uno de aquellos campos de concentración en los que el nuevo régimen amontonaba a los republicanos porque las cárceles estaban ya abarrotadas. Así que al volver de Cataluña, Anita, como si fuera huérfana, tuvo que ser acogida por unos parientes hasta que su madre pudo salir de su encierro; en cuanto a su padre, que acabaría muriendo en el monte, sólo una vez pudo volver a verle.

Anita no pudo ir nunca a la escuela y desde niña tuvo que trabajar en lo que hubiera para hacer frente a la miseria que en los años ‘40 asolaba los hogares de los vencidos. Con sus pocos años, sirve ya de enlace con los fugaos, proporcionándoles comida y transmitiendo sus mensajes. Pues, aunque no aprendería a leer hasta veinte años más tarde, tuvo muy claro desde niña quiénes eran los suyos y qué papel debía desempeñar ella en aquella lucha desigual contra la dictadura.

Casada y madre con diecinueve años, comparte con su marido, Alfonso Braña, el activismo y la militancia, encuadrados ambos en el PCE clandestino que, a pesar de las repetidas caídas, se recompone una y otra vez para seguir luchando. Desde las primeras huelgas mineras, en 1956 y 1957, que no tienen aún la repercusión que tendrán en toda España las de los años ´60, Anita apoya activamente aquellos movimientos reivindicativos recogiendo ayudas en víveres y en colectas y explicando públicamente por qué protestaban los mineros; y ya en la «huelgona» de 1962 organizando piquetes de mujeres para cerrar el paso a los esquiroles, cortando carreteras para interceptar los desplazamientos de la policía y la Guardia Civil, y enfrentándose a esas fuerzas armadas cuando hizo falta.

Naturalmente, no era ella sola la que de ese modo ayudaba a los huelguistas y afrontaba la represión. Con ella, igual que ella, estaba Tina, y estaban Celestina y Carmen Marrón, y Eufrasia, y Morita, y Mª Luisa, y Delfina, y Enedina, y Paquita, decenas de mujeres abnegadas que participaban en las actividades solidarias, desafiando la implacable represión. Pero aquí se trata de la biografía de Anita y es su figura la que protagoniza estas líneas.

En cuanto a su militancia en el PCE, que en aquellos años era la vanguardia de la lucha antifranquista, ni detenciones ni torturas fueron capaces de doblegarla y permaneció activa hasta el final de su vida, más de ochenta años clamando por la unidad del Partido y de la izquierda cuando las disensiones internas atentaban contra esa unidad: Ella, lo de Perlora, sintiólo como si la hubieran rasgao de arriba 166 abajo, pero nunca habló mal de nadie, nunca tuvo una mala palabra pa nadie, ni una crítica, ni dejó de hablar a alguien (entrevista a Magali Suárez) Su preocupación en sus últimos años era ver que no se luchaba como antes, que la gente no se moviliza lo suficiente y que aún queda mucho por hacer en defensa de la igualdad y de la democracia: Mi historia, mi lucha, fue la de tantas y tantas mujeres y hombres contra la dictadura, por la libertad. Yo sigo diciendo que hay mucho que hacer todavía, ¡mucho!. Yo la pena que tengo, que ya soy vieya y poco puedo hacer, pero hasta que me muera estaré ahí, como si na más que sirvo que de parapeto, pero hay que seguir luchando, hay que salir porque a casa no nos traen nada, porque muches coses de les que conseguimos les estamos perdiendo. Y ye que no nos movemos. (de una de sus intervenciones en el máster Historia y análisis sociocultural y de su entrevista por Les Filanderes) Que no entre la derecha otra vez. ¡Lucha-y, que va a venir una muy gorda! (de su último discurso, en el Centro de Mayores de Lada que lleva su nombre) Quisiera hacer una puntualización, aportando mi testimonio personal en el tema de saber si Anita formaba parte o no del Comité Central del PCE, cosa que sí está clara en el caso de Tina.

En alguna de las muchas entrevistas que se le hicieron, Anita mencionó de pasada que el VII Congreso del Partido, en 1965, la habían nombrado miembro de dicho Comité: «allí nombráronme del Comité Central. En esi Congreso nombróme la Asamblea del Comité Central. A Tina y a mí» (p.84). Pero sus biógrafos no han podido encontrar, al parecer, constancia escrita de esa designación. Mi modesta aportación es que en el Pleno del C.C. del verano de 1970, al que yo asistía por primera vez, estaba ella; acudimos a aquel Pleno por parte de la organización del Partido en Asturias sólo tres dirigentes: Ángel León, Anita y yo, pues Horacio y Julio Gallardo estaban ya en la cárcel, y estaban presos todavía Otones, Gerardo Iglesias, Martín Fraga y el resto de los camaradas de la Comisión Provincial de la Minería de CC.OO.

Intervinimos en alguna de las sesiones Anita y yo, pues Ángel León, modesto y generoso como siempre, dejó que fuéramos nosotros dos los que habláramos, siendo así que él era el responsable del Partido en Asturias en aquellos momentos. Yo creo que sería raro que Anita hubiera sido convocada si no formara parte de aquel organismo, y además parece de sentido común que si a Tina la habían designado miembro de dicho Comité a raíz de los sucesos de 1963 y de los escritos denunciando las torturas que las habían dado a conocer a las dos, no hubieran nombrado igualmente a Anita.

En fin, no es un tema relevante, porque la figura colosal de Anita seguirá siendo un referente obligado en la historia de la lucha contra la dictadura, tanto si pertenecía al C.C. del PCE como si no. Pero me parecía necesario dejar constancia de algo que he vivido en persona.

Como he dicho al principio, esta es una obra muy bien documentada. Los biógrafos se apoyan en una extensa bibliografía de más de 150 títulos y casi 100 autores de muy variada ideología, que van de Santiago Carrillo, Marcelino Camacho y Julio Anguita a Fraga Iribarne, de Nicolás Sartorius a Rodolfo Martín Villa, de Vicente Enrique y Tarancón a Juan Carlos Monedero, de Gregorio Morán a Javier Tusell, por no citar más que un puñado de nombres. Sólo una pequeña observación, sin quitarle mérito a tan extensa y variada bibliografía, y es que se echan de menos algunos títulos que, aunque han sido publicados hace muchos años, me parecen imprescindibles para mejor situar el tema que nos ocupa. Se trata de El movimiento obrero en Asturias, de David Ruiz (Amigos de Asturias, Oviedo, 1968); La Comuna asturiana, de Bernardo Díaz Nosty (ed. Zero, col. Promoción del Pueblo, Madrid, 1974); Asturias octubre 1934, de Eduardo de Guzmán (reeditado en 2024 por La Linterna Sorda); y La lucha de los mineros asturianos bajo el franquismo, de Faustino Miguélez Lobo (LAIA, col. Primero de Mayo, Barcelona, 1977), con un Prólogo de Gerardo Iglesias.

Como dice Díaz Nosty, hablando de la importancia en el contexto nacional del movimiento obrero en Asturias: como lo ha puesto de manifiesto el trabajo de David Ruiz, tal vez no suficientemente conocido, digno de nuevas ediciones.

(Introducción, p.5) Y del libro de Faustino Miguélez dice Gerardo Iglesias en su Prólogo: La presente obra es de un valor inestimable, por el tema, porque no se queda en lo anecdótico, por las condiciones en que fue realizada, muchas horas, muchos días, de investigación clandestina, y cinco años en el baúl por la censura. Es historia viva, su arsenal de datos no se encuentra en fáciles archivos, sino explorando el terreno palmo a palmo (p. I) Además de esa extensa y variada bibliografía, los biógrafos han utilizado más de 30 entrevistas y testimonios orales de personas que trataron o conocieron a Anita, entrevistas y testimonios que se guardan en alguno de los 9 archivos consultados, unos públicos como AFOHSA (Archivo de Fuentes Orales de Historia Social de Asturias), que dirige precisamente Rubén Vega y del cual es colaborador Héctor González, como los de la Fundación «1º de MAYO», la Fundación «Juan Muñiz Zapico», el Archivo General de la Administración, el Archivo Histórico de Asturias y el Archivo del PCE, y otros privados como el de Vicente Gutiérrez Solís, el del propio Rubén Vega y documentos conservados por Anita misma.

El libro ha sido ilustrado con más de 60 fotos, tanto de Anita como de Tina y de numerosas personas que con ellas compartieron la vida cotidiana en la Cuenca y las vicisitudes de la brutal represión del régimen franquista; fotos en las que aparecen las hijas de ambas, Telvi y Sara, las de Anita, y Blanca, la de Tina, el marido de Anita, Fonso Braña, y el de Tina, Víctor Bayón, todos, ellas y ellos, repetidamente detenidos, torturados y encarcelados por militar activamente en el Partido Comunista.

Y muchas más personas, mujeres y hombres, que protagonizaron también la vida de la Cuenca Minera y sufrieron también la represión franquista.

En el libro se hace referencia también a varios documentales y reportajes, 14 en total, en los que la figura de Anita ha desempeñado un papel importante, entre los cuales cabe destacar por lo llamativo de sus títulos 168 los siguientes: Kvinnor i Kamp (Mujeres en lucha) de la Televisión sueca, 1976; Hay una luz en Asturias, de Rubén Vega y Francisco G. Orejas, RTV Asturias, 2003, cuyo título hace referencia a la conocida canción con la que Radio España Independiente exaltaba el protagonismo de los mineros asturianos en los años ’60; A golpe de tacón, de Amanda Castro, con guión de Pedro A. Marcos, Avilés, 2007, cuyo título recrea el emocionante episodio de la detención de Anita y de Tina a la vez que la de Fonso y varios obreros más y la forma de comunicarse de celda a celda golpeando el tabique que las separaba con el tacón del zapato, pero también el uso de ese tacón como arma contra los guardias en repartían palos en las manifestaciones; Golpe a golpe, de Alejandro Zapico, Gijón, 2011; La huelga del silencio, en Documentos TV, de TVE, 2012; Por mí y todas mis compañeras, de Carmen Barrios, Madrid, UNED, 2019, título que evoca también un episodio de la vida de Anita; en fin, Parias de la Tierra, de Rosa Valiente y Rodrigo Bazzano, PCE, 2022, título que nos remite, claro, a la letra de la Internacional.

Uno de los pasajes históricamente más interesantes de este libro, a mi juicio, es la transcripción literal de las dos cartas que más de un centenar de intelectuales, la primera, y casi dos centenares, la segunda, dirigieron a Fraga Iribarne (a la sazón Ministro de Información en el Gobierno de Franco) denunciando las torturas perpetradas por el capitán Caro y el cabo Pérez en Sama de Langreo en agosto de 1963, sufridas por Tina y Anita, como decíamos al principio, y por muchos otros detenidos. Y la transcripción, literal también, de las cínicas respuestas de Fraga a esas denuncias. Ambas cartas con los nombres de todos los firmantes, alguno incluso antiguos franquistas decepcionados, como Laín Entralgo.

El primer escrito iba encabezado por el poeta y escritor republicano José Bergamín, seguido por el poeta Vicente Aleixandre, que unos años después sería Premio Nobel, seguido a su vez por el ya citado Pedro Laín Entralgo, exRector de la Universidad Complutense, por el filósofo José Luis López Aranguren, los dramaturgos Antonio Buero Vallejo, Salvador Espríu y Alfonso Sastre, el editor Carlos Barral, los novelistas Ángel Mª de Lera, Ignacio Aldecoa y Luis Goytisolo, el escultor Pablo Serrano, los poetas José Agustín Goytisolo, Jaime Gil de Biedma y Ángel González, los actores Francisco Rabal y Fernando Fernán Gómez, la directora de teatro Aurelia Capmany, el pintor Manuel Millares, el arquitecto y director de museo Fernando Chueca, y así hasta 102 firmantes.

El segundo escrito, respondiendo a la provocativa contestación del Ministro al primero, con las firmas de todos los que habían suscrito la primera carta y nuevas firmas de peso como la del pintor Antony Tàpies, el etnógrafo Pío Caro Baroja, los novelistas Ana Mª Matute y Juan Goytisolo, Los catedráticos Enrique Tierno Galván y Santiago Montero Díaz, los cineastas J.A. Bardem y Víctor Erice, y así hasta 188 firmas de las figuras más destacadas de la vida cultural en aquel tiempo, entre las que hay que destacar las de algunos eclesiásticos: un fraile capuchino, P.Jordi, y tres presbíteros: José Sanabre, Josep Mª Garriga y Josep Dalmau o la del joven Ernest Lluch, que veinte años después sería Ministro de Sanidad en el primer Gobierno socialista y unos años más tarde sería asesinado por ETA.

Es importante resaltar el valor cívico de aquellos intelectuales que al denunciar las torturas sabían que se exponían a las represalias de la dictadura. Hay que recordar que aquel año de 1963, unos meses antes de los escritos, había sido fusilado en Madrid el dirigente comunista Julián Grimau, después de un simulacro de juicio militar y después de haber sido salvajemente torturado y finalmente arrojado desde una ventana para hacer creer en un intento de suicidio, como harían unos años después con el estudiante Enrique Ruano.

Además de esas dos cartas de denuncia y de las respuestas de Fraga Iribarne negando cínicamente los hechos denunciados, el libro que estamos comentando recoge otro escrito menos conocido, el de los intelectuales presos políticos en el penal de Burgos denunciando también las torturas que ellos mismos y sus compañeros de cárcel habían sufrido antes de ser sometidos a otros tantos simulacros de juicios militares, y denunciando, de paso, los castigos que en el penal se les imponían, por ejemplo por negarse a asistir a Misa. Entre los firmantes de este escrito estaban nombres tan conocidos como el pintor vasco Agustín Ibarrola, el escultor cántabro Joaquín F. Palazuelos y el abogado asturiano José Ramón Herrero Merediz.

Resumiendo brevemente, creo que la publicación de esta biografía, además de ser un merecido homenaje a la militante antifranquista que tantas veces dio lo mejor de sí por defender los derechos de todos, constituye una llamada de atención sobre lo que el fascismo hizo sufrir a centenares de miles de españoles. Llamada de atención tanto más necesaria hoy que proliferan los partidarios de aquel régimen, cada vez más violentos, y que tratan de atraer a las generaciones que no vivieron aquel tiempo oprobioso. Que su lectura nos sirva a todos para mantenernos en guardia.

➔ Reseña publicada en el nº 123 de la Revista Ábaco