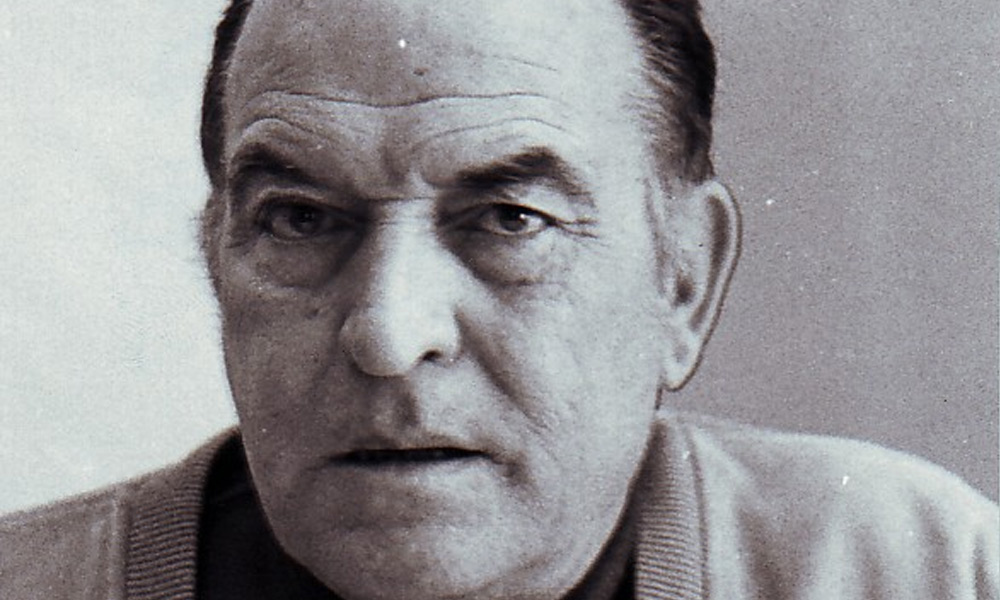

FOTO: Juan Bernier. Fuente: Wikipedia

➔ Artículo publicado en el nº 123 de la Revista Ábaco

José de María Romero Barea

Profesor y periodista cultural

Leemos para encontrar nuestra identidad, para llegar al centro de nosotros mismos a base de diluirnos en la alteridad de las palabras. Pero ¿es esa búsqueda del yo un impulso meramente narcisista, o, por el contrario, una práctica que nos permite conectar con el prójimo, para amarlo como a uno mismo?

Una sensación de liberación domina estos poemas, en los que el poeta incurre en sí mismo, capturando momentos eternos que, a su vez, se elevan hasta entendernos a los demás como entes interdependientes, valiosos más allá de nuestros invaluables productos, de nuestros activos mensurables: «¡Ah! La vida es bella como un crepúsculo de otoño/ cuando el alma y la niebla se juntan en los ojos» («Pero él llamaba a la muerte»).

Redunda la Poesía completa (2011) de Juan Bernier (La Carlota, Córdoba, 1911-Córdoba, 1989) en las valoraciones del afecto como un recíproco afán, un empeño que aporta maneras no sólo de brindar consuelos, sino de aliviar angustias, ayudándonos a apreciar lo que nos rodea, lo que nunca será reivindicado en su justa medida: «Un mar que puede encerrarse a veces en una lágrima furtiva/ o derramar su crecida flagelante sobre multitudes enteras» («Aquí en la tierra»).

A su vez, las entradas de su Diario (1918-1947), gracias a la variedad de sus registros (enojados, amorosos, tristes o profundos) suponen un punto de partida para un acto radical de imaginación colectiva: «Es legítimo que los perpetuamente callados hablamos algunas veces; aunque no sea más que para dar motivos al desprecio de los demás.» Aquí se redactan las formas en que el trauma temprano se repite o perdura, encontrando nuevas formas de adaptarse a cada nueva iteración.

Adscrito al grupo Cántico, Juan Bernier supo crear un espacio en la segunda parte del siglo XX para habitar solidaridades traducidas al esfuerzo compartido junto a aquel grupo de poetas cordobeses. En pleno siglo XXI, tres décadas y un lustro después de la desaparición del literato, su literatura sigue entonando himnos perecederos a una pulsión tristemente mortal: la de tratar por todos los medios de encontrar la palabra adecuada antes de quedarnos sin ellas.

LO BELLO HUMANO

Una dinámica debidamente grupal reúne información privilegiada sobre las individualidades sometidas al lírico escrutinio: «No soy sino unos ojos donde se petrifica toda tristeza, / un agua límpida que recibe acaso el temblor de una esquila lejana» («Crepúsculo»). Es a través de las intuiciones, las aprensiones y los errores de esta poesía que emerge un retrato de las alegrías y los desafíos de una relación pormenorizada y sensible con lo novedoso y lo desconocido: «Córdoba/ de sombra y cal, ciudad de espasmo y vidrio» («Ciudad»).

Estos versos forman el palimpsesto de una tradición fallida, mientras dan testimonio de las autenticidades de lo renovado: En esta Poesía completa (2011) se revela la falta de fiabilidad del poeta no en sí mismo, sino en el turbio empeño de la lírica: «Voz de Málaga metales desparrama/ en vitrales de tarde y sombras incipientes» («Catedral de Málaga»).

Aflora en ella la noción de que los poemas son zonas inconstantes en las que es difícil encontrar respuestas, significados e incluso eventos definitivos de «lo perenne, / en cristales partidos/ de pura sensación/ desnuda» («Donde el sol viva»). Este libro de poemas reunidos no sólo muestra una cara diferente del poeta a cada nuevo lector –e incluso, en ocasiones, las nuevas facetas de un discurso que creíamos conocer– sino todo un estilo que trasciende sus propias limitaciones, en el poema homónimo: «Lo bello humano. El arquetipo de carne, / lo que extasía y arrastra la mirada/ lo que llama a besar».

En él, sentidos y significados escapan de sus nichos, infiltrándose, haciéndose eco unos de otros, liberándonos: «Filtros de luz/ vagas resurrecciones/ de lo ido con los años» («Torremolinos»). Lo que se obtiene a cambio de su frecuentación es un símbolo solipsista de los caminos no tomados en esta era de identidades y certidumbres huecas, «el pensamiento ido/ por lenguas de tiempo hasta encontrar la nada» («Sólo el hombre»).

No se intenta habitar estados mentales, sino ahondar en las sentimentalidades en busca de hogar de su interlocutor, que sustituye la libertad perdida por el recuerdo de la juventud evocada: «La poesía de Bernier va adelgazando en la forma y aumentando en aire metafísico», sostiene en el prólogo el doctor en Lenguas y Culturas y licenciado en Filología Hispánica Daniel García Florindo (Córdoba, 1973), «como una cuerda que va deshilachándose conforme gira en el tiempo de vida hasta convertirse en una hebra luminosa y esencial».

A LA LUZ PURA

Estas historias dentro de la Historia de España en la crisis (no sólo) económica de la Posguerra Española (por cierto, todas ellas convincentes; dignas de novelas en sí mismas) desempeñan una variedad de funciones y plantean una cantidad ingente de preguntas: «Esta tragedia muda de la sensualidad reprimida, sufriente», afirma el interlocutor, «me hace sentir, a la par que la angustia, una voluptuosidad espesa».

Se establecen el dictado de la intimidad, el espacio compartido de los momentos de creatividad que favorecen la conexión perpetua: «Haré que mi senda escondida triunfe unida a este mar y tierra de belleza sobre el escenario humano de cuchillos». La decisión lúdica de huir hacia la lírica permea una prosa natural, continúa, precisa, que se deleita en jugar con el doble de sí misma: «Escribo para los demás, sí. Para los demás y para mí. Late en estas notas un interés que casi todos encuentran injustificable, por algo feo, horrible».

De las entradas de este diario se desprende que, en cierto sentido, emerger de ellas es una forma de acceder al interior: diferentes, si complementarias, formas de crecer hacia adentro implican maneras de florecer hacia lo profundo, de afirmarnos en lo que se disgrega, «la alegría [que] brota bajo el cielo, bajo el sol. Un baño tibio, en el río, termina por llenar mi cuerpo de una animal y sana felicidad».

Serpentea introspectivamente la narrativa en primera persona. Soliloquios reflexionan sobre conversaciones los demás, con los que «no hacemos sino buscar paralelismos y contrastes, siempre con una duda sobre nosotros mismos». Una música puramente verbal patrulla una fisicidad que controla lo que se mueve libremente, conectada a una algarabía interior, felizmente intachable: «¡Qué amargo ser diferente! ¡Cambiar de vida! He aquí un deseo inconseguible. Libre albedrío. ¡Qué sarcasmo!».

Contra la pasividad, la sumisión, la paciencia y la conformidad avanzan las estrategias de supervivencia de esta escritura. Intrínsecamente móvil, el Bildungsroman se desarrolla trazando caminos hacia la maduración de «la belleza repartida entre la luz y la sombra; calles, barrios, jardines, río, cielo; todo en unos ojos que constituyen la única parte viva de mi ser sin voluntad».

¿Cómo hablar de elección cuando no es posible elegir? ¿Qué legado dejar atrás cuando vemos mermada la capacidad de ejercer nuestra voluntad?: «La naturalidad, lo virginal de los contactos, hace derrocharse en soledad o mutuamente la felicidad del orgasmo o la encantadora lujuria del toque, el beso o el abrazo, a la luz pura».

En este intemporal Diario (1918-1947), logra el cofundador de Revista Ardor, en la que colaboraba el también poeta Ricardo Molina, que el tiempo avance y retroceda a voluntad, lo que contribuye al sentido último de una literatura zig-zag que nos sigue transportando en círculos, en lugar de arrojarnos a la conclusión en línea recta.

ESCONDITES DEL EGO

Se sabe que el grupo Cántico fue experto en combinar arte, actuación y destreza: los mejores libros de dicha generación exploran significativamente las distintas conexiones entre las diferentes habilidades. En las mejores páginas de Pablo García Baena, Ricardo Molina o Vicente Núñez la importancia de la escena queda cristalizada en la metaliteraria reflexión sobre el escenario.

A su vez, la naturaleza revela y oculta la identidad de Juan Bernier en sus libros de poemas: «¿Qué hay en los olimpos de la ceguera, / tras los números sacros, los laberintos de cálculos, / la nada fría del mito, el dedo cercano de la muerte?» («Nada»). En sus poemarios, el creador se conmemora trascendiendo la experiencia de crecer en un mundo que insiste en arrojarlo a los márgenes.

Frente a los rechazos de la sociedad, este outsider de sí mismo alude a su propia, intrínseca e intransferible peripecia, dirigida al «tú» ausente de la presión interna. Plagado de anhelos paganos y sagrados desdenes, el camuflaje sensual diríase más propicio que trasnochado, más necesario que frívolo, en paralelo a un homoerotismo abigarrado: «Su doble carácter, íntimo y artístico a un tiempo, es el que impulsa a su autor a modelarlo hasta alcanzar una formulación lo más próxima posible a la belleza y a la verdad», sostiene Juan Antonio Bernier (Córdoba, 1976) en la nota previa a la edición de 2011.

A los treinta y cinco años del fallecimiento del escritor andaluz, seguimos devorando las palabras que escribiera como si fueran frutos prohibidos, que saben más de lo que cuentan, que omiten más de lo que revelan. Quién sabe qué encontrará cada lector entre sus páginas: lo único que podemos decir con seguridad es que el viaje de descubrimiento que nos proponen merece la pena.

Sus mejores poemas y las entradas de su dietario, reeditados por Pre-Textos en su colección La Cruz del Sur, son, en esencia, escondites del ego: revelan y ocultan al mismo tiempo. La realidad, asaltada por el poeta como si fuera una caja de sorpresas, ofrece al prosista los medios necesarios para disfrazarse. Las teorías estéticas que ambos volúmenes postulan dan paso a las prácticas de la trascendencia, mientras se aportan indicios de que algo elevado y esperanzador está a punto de tener lugar.