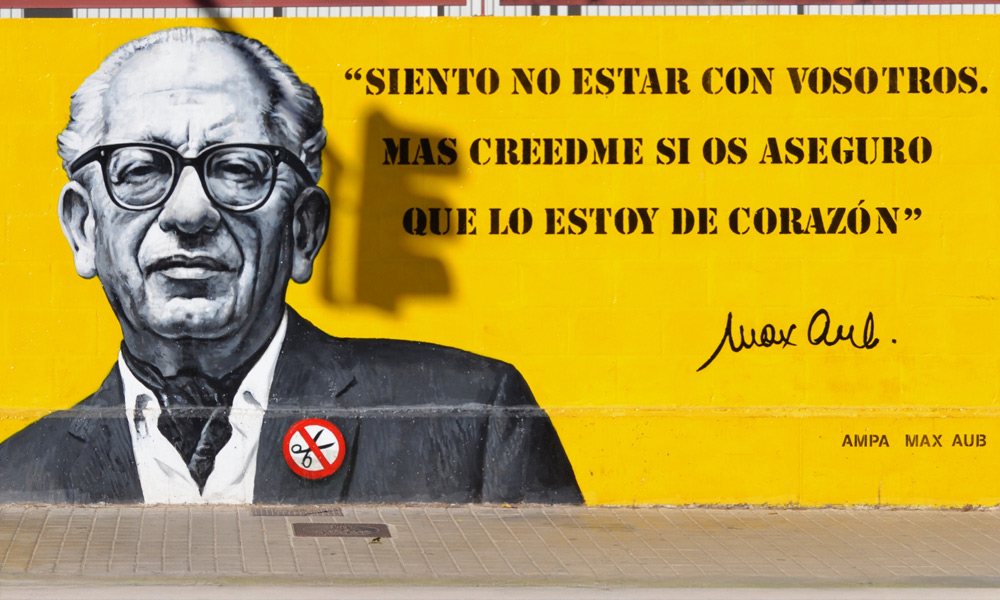

FOTO: Mural al col·legi Max Aub de València. Fuente: Wikipedia

➔ Extracto del artículo publicado en el nº 123 de la Revista Ábaco

Reyes Mate

Investigador ad honorem del Instituto de Filosofía

del Consejo Superior de investigaciones Científicas (CSIC) (España)

Max Aub ocupa un lugar muy especial entre los exiliados españoles. Si llama la atención el hecho de que la mayoría apenas reflexiona sobre su experiencia, viviéndola más bien como un destino, Max Aub es uno de los pocos casos en los que el exilio se convierte en la experiencia central de su quehacer intelectual.

El caso más llamativo quizá sea el de Mará Zambrano, donde el exilio se convierte en la experiencia vital que le permite descubrir su verdadera patria precisamente como exilio. No la superación del exilio, en la forma de un regreso al lugar del que partió, sino el descubrimiento de un nuevo espacio donde lo determinante no es la patria que dejó, sino ese nuevo lugar determinado por la ausencia de pertenencias, es decir, abierto al mundo.

Un caso diferente pero igualmente significativo es el que representa Jorge Semprún. Cuando le preguntaban quién era (si español o francés, si escritor o político), respondía sin vacilación «soy en primer lugar y ante todo un exdeportado de Buchenwald»; es decir, alguien que, aunque liberado del Lager, nunca abandonó el campo o que regresaba necesariamente a él porque «fue ahí, en ese lejanísimo exilio, donde echó raíces mi desarraigada identidad» (SEMPRÚN, 2006, 294). Todo lo veía desde el campo y esa mirada le llevó a una revisión profunda del concepto de política. Su verdadera patria no podría tener que ver con una «identidad arraigada», es decir, vinculada al concepto de identidad nacional, racial o étnica, que había sido la causa del Lager. El nuevo lugar de la política sólo podía ser un espacio de libertad, transidentitario o posnacional, es decir, Europa, una Europa Unida.

Un caso parecido al de Semprún sería el de Max Aub. Como Semprún, nunca salió del campo, de ahí que su gran obra esté marcada por ese término, Campo, que en realidad son seis: Campo cerrado, sobre el 18 de julio en Barcelona; Campo de sangre, en la batalla de Teruel; Campo abierto, sobre los sucesos de 1936; Campo del Moro, en los últimos días de Madrid en la Guerra Civil; Campo francés, donde su experiencia concentracionaria se convierte en guión cinematográfico; Campo de los Almendros, ambientado en los últimos días de la República en Alicante.1

Ni uno ni otro, a diferencia de Zambrano, se liberaron del punto de partida, ni pudieron asentarse en la nueva situación del apátrida. El campo lo llevaban dentro y sólo podían liberarse de él en la medida en que creaban un nuevo espacio que no era sólo ausencia del anterior, sino otro diferente. En el caso de Semprún, la luz le venía de Buchenwald (que fue campo nazi y campo soviético); en el de Max Aub, de su experiencia en la República, la guerra y el exilio, pero filtrada por la cultura diaspórica (experiencia judía del exilio).

II

La cultura de la diáspora es el santo y seña del pueblo judío. Aub echaba la culpa de su fracaso como escritor al hecho de no ser de ninguna parte: «¡qué daño me ha hecho en nuestro mundo cerrado, el no ser de ninguna parte… En estas horas de nacionalismo cerrado, el haber nacido en Paris, y ser español, tener padre español nacido en Alemania, madre parisina, pero de origen también alemán pero de apellido eslavo, y hablar con este acento francés que desgarra mi castellano ¡qué daño no me ha hecho!» (AUB 1998, 128). En ese lamento no hay referencia explícita a la verdadera causa de su desgracia: el ser judío. No lo reivindica expresamente, pero siempre está presente. Ya he aludido al peso del término campos en su obra; habría que añadir el alcance de San Juan, obra dramática que simboliza y con antelación la tragedia del pueblo judío en el silo XX, o esa profunda poesía sobre España que titula Salmo CXXXVII, inspirada en el Psalmo 137 «Super flumina Babilonis illic sedimus et flevimus cum redordaremur Sion». Sólo alguien transido de cultura bíblica puede osar semejante conversión lingüística.

Podríamos rescatar algunos de los rasgos de la cultura diaspórica diciendo, en primer lugar, que consiste en reconocer que el exilio no es una maldición, sino una forma de existencia realmente humana; en segundo lugar, entender que la relación con la tierra no es de apropiación (raíz de todo nacionalismo) sino que está regida por el principio de la hospitalidad; en tercer lugar, ver en la memoria la fuerza de la innovación. La libertad, por ejemplo, es liberación, es decir, brota de la experiencia de la esclavitud; finalmente, entender que el lenguaje no nos es dado sólo para comunicarnos, sino también para relacionarnos con Dios, es decir, para relacionar los deseos con su realización o, lo que es lo mismo, lo finito del deseo con la infinitud de su realización.

El judío no es diferente de los demás hombres. No es un extraño a la condición humana sino alguien que señala sus límites y sus posibilidades. Por lo mismo el antisemitismo es una negación o deformación de esas mismas condiciones. Como dice Maurice Blanchot: «los antisemitas buscan liberarse de las exigencias metafísicas que el judaísmo reconoce, gracias a su propia experiencia, en cada ser humano. Para quitárselas de encima no ven aquéllos mejor manera que suprimir al judío que es la forma más radical de rechazar lo humano» (BLANCHOT 1969, 180). El antisemita no es alguien que odia al judío sino que reniega de las posibilidades que, gracias a la experiencia del pueblo judío, se abren al ser humano.2

III

Ahora podemos preguntarnos cómo se expresa esa mirada diaspórica en Max Aub. Llama en él la atención la conciencia que tuvo de haber estado siempre en exilio, marginado, fracasado. Sería un error interpretar esa toma de conciencia de su marginalidad como una pataleta por su fracaso profesional. Evidentemente le dolía que fuera ignorado hasta por sus propios amigos. Bergamín se negó a publicarle San Juan. Se quejaba de que «ni Losada, ni Calp, ni Porrúa, ni nadie jamás ha querido publicar un libro mío».

Como dice Muñoz Molina: «fue un novelista sin lectores, dramaturgo sin teatro y sin público, colaborador de revistas que nadie leía, escritor de diarios en los que simultáneamente se revela y se esconde, se confiesa y guarda silencio». Pero no hay que quedarse ahí. El fracaso formaba parte del modelo, por eso Max Aub no tiró la toalla, ni renunció a su obra. Siguió hasta el punto de convertir el fracaso en obra artística, en material para el desarrollo de su modelo humanitario. Esa transformación creativa de su experiencia dolorosa tiene mucho que ver con la idea judía de creación que siempre es «ex nihilo». No es remodelación de un material previo sino creación de algo nuevo.

Esta actitud le lleva a no aceptar el olvido, pues necesita de ese pasado que es la experiencia, pero tampoco la repetición del pasado.

Podemos rastrear esa actitud vital en distintos momentos. Uno muy significativo es el que provoca el artículo de J.L. López Aranguren sobre el exilio en 1953. El filósofo abulense publica en la revista Cuadernos Hispanoamericanos (febrero de 1953) un artículo titulado «La evolución espiritual de los intelectuales españoles en la emigración». Utiliza el eufemismo «emigración» para hablar del exilio porque en aquella España franquista no se podían nombrar las cosas por su nombre. «La tesis de mi artículo», dice Aranguren, «era que, aunque separados por la guerra civil, los intelectuales españoles continuábamos formando una única comunidad y no podíamos ignorarnos mutuamente ni perseverar en la incomunicación» (MUGERZA 1997, 72).

El artículo llamó la atención por la valentía del autor al considerar de casa a los que el régimen había tachado de la Anti-España y a los que había perseguido con saña exterminadora. Gesto, pues, valiente y también osado en sus expectativas, ya que era mucho esperar del exilio que se sintiera parte de una comunidad en la que había adictos al régimen franquista.

Para el autor, en cualquier caso, el exiliado es un patriota al que pide, en contrapartida de ese reconocimiento, que él reconozca a su vez al intelectual de dentro como su interlocutor. Esa interlocución es posible porque, escribe Aranguren, «las minorías americanas intelectualmente rectoras son, lo mismo que desde hacía tiempo venía ocurriendo en España, izquierdistas» (ARANGUREN 1953, 126). El se siente tan «de izquierdas» como los propios exiliados.

Aranguren constata que algo se estaba moviendo dentro y fuera en el sentido de revisar críticamente lo acontecido, considerado ahora como una tragedia y en la tragedia, ya se sabe, manda el destino que es una forma de inocencia. Lo nuevo es que ahora unos y otros son, porque así lo han decidido libremente, resistentes al régimen. No le falta a su autor un punto de arrogancia al interpretar su gesto de mano tendida como un acto de generosidad, habida cuenta de que los exiliados viven tan precariamente que «quizás un barco es el suelo que pueden tener estas gentes».

Esa arrogancia quizá no le permita medir el alcance de su crítica al exilio cuando se permite expresar su extrañeza de que la guerra «continúe estando mucho más presente para los emigrados que para nosotros» (ARANGUREN 1953, 154). Lo que para Aranguren es resentimiento es para los exiliados memoria. Esa diferencia era decisiva; por eso no podía prosperar la propuesta.

Aranguren proponía una comunidad intelectual partiendo del hecho de que unos y otros habían cambiado, es decir, habían dejado de ser lo que fueron. Ellos, otrora adictos, se habían hecho «de izquierdas» o «liberales»; y a los otros la dura lección de la derrota les ha macerado el ánimo hasta el punto de «ensanchar su mundo espiritual». Esa amplitud de miras se concreta en un cambio respecto a la visión de España que pasa del blanco y negro a los matices, aunque el punto clave del cambio lo centra Aranguren en la mirada del exilio sobre el catolicismo. «El catolicismo» –escribe Aranguren– «no es, como creyeron los políticos de la República, algo adventicio, sino, por el contrario, una realidad esencial al ser mismo de España, tal y como ésta se ha constituido históricamente» (ARANGUREN 1953, 149). Aranguren quizá esté pensando en la valoración positiva que el exilio empieza a hacer de Unamuno o en las posiciones de Américo Castro, García Bacca, Ferrater Mora, Salinas o María Zambrano. ¿Podía entusiasmar este discurso a los exiliados? El artículo fue leído y mereció una respuesta colectiva de muchos exiliados, publicada en Cuadernos Americanos de México (AAVV 1954). La respuesta es extremadamente educada. El escrito de Aranguren les merece «nuestro elogio y nuestro agrado», considerándolo un «punto de partida fundamental».

Les agrada que Aranguren ubique el afán de los exiliados en «conjugar lo más entrañable del alma española con la preocupación por problemas generales humanos» algo muy alejado del fanatismo y del casticismo de otros que les ha llevado al exilio. Pasan enseguida a valorar la situación española desde la perspectiva del «español peregrino» que ellos son. Reconocen que están pasando cosas, que hay vida, que retoñan y florecen idas y hechos, pero no pueden ignorar que todo ello se produce en un contexto político que impide fecundar la vida colectiva con esa nueva savia, «al nacer en un ambiente no propicio a la libertad del espíritu creador». Esa relación de la vida espiritual con la política, que el escrito de Aranguren excluye de su consideración, «no puede ser eludida ni negada». Y esa constatación les lleva a una primera conclusión: «en tanto no se modifique la situación política de España seguirá siendo tan imposible como deseado el diálogo entre intelectuales de fuera y de dentro».

…

El artículo completo está disponible en el número 123 de la Revista Ábaco.

Pincha en el botón inferior para adquirir la revista.