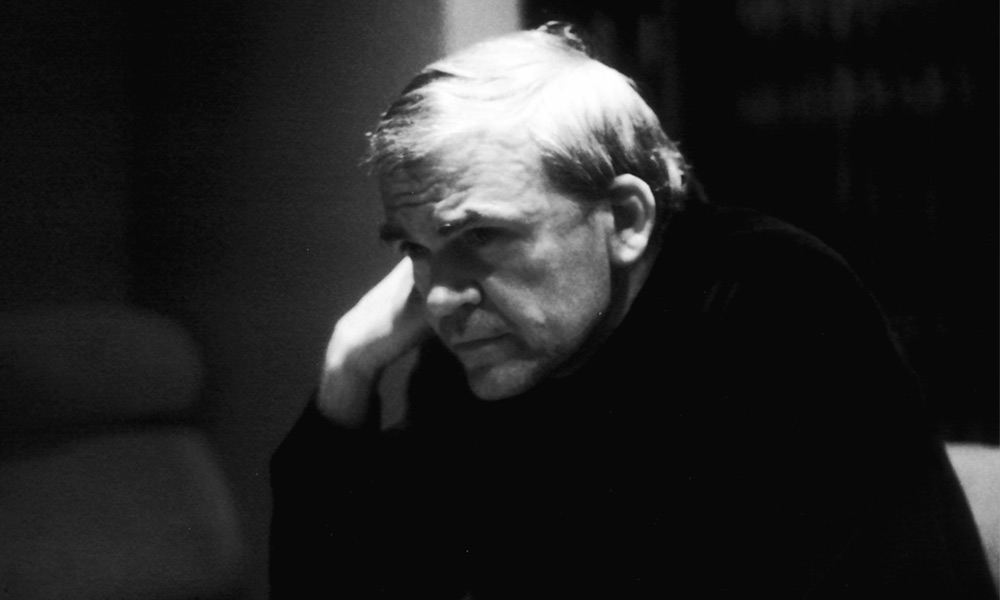

FOTO: El escritor checo/francés Milan Kundera. Fuente: Wikipedia.

Artículo publicado en el nº 123 de la Revista Ábaco

Jesús M. Díaz Álvarez

Profesor Titular de Ética y Filosofía Política Universidad Nacional de Educación a Distancia (España)

«Mediante el espíritu puro, a través de la metafísica y de la filosofía, el hombre intentó explorar el universo platónico invulnerable a los poderes del Tiempo; y quizá haya podido hacerlo, si hay que creer a Platón, por el recuerdo que le queda de su primigenia confraternidad con los Dioses. Pero su patria verdadera no es esa sino esta región intermedia y terrena, esta dual y desgarrada región de donde surgen los fantasmas de la ficción novelesca. Los hombres escriben ficciones porque están encarnados, porque son imperfectos. Un Dios no escribe novelas.»

Ernesto Sábato,

El escritor y sus fantasmas

IDENTIDAD Y EXPRESIÓN DE LA FILOSOFÍA EN TIEMPOS DE CRISIS

Todos los que en algún momento se han dedicado a la filosofía hecha en español se han tropezado con el delicado asunto de si aquello sobre lo que reflexionaban y trabajaban era realmente filosofía o más bien se trataba de un tipo de “ensayismo” que no alcanzaba la dignidad del “verdadero” saber filosófico. En efecto, desde el punto de vista de la historia de la filosofía más ortodoxa y tradicional, la que podríamos llamar, simplificando mucho, tradición metafísica, se ha juzgado siempre con severidad el tipo de pensamiento hecho en este rincón del mundo y, por extensión, en Hispanoamérica. Si reparamos en quienes son probablemente los dos pensadores más importantes e internacionales de nuestra tradición contemporánea, me refiero a Miguel de Unamuno y José Ortega y Gasset, ambos siguen siendo vistos por muchos más como ensayistas o literatos que como propiamente filósofos.

Habitualmente se dice que carecen de sistema, que no tienen un corpus claro de ideas que constituyan una filosofía primera que luego se desparrame por los diferentes ámbitos de la realidad: la moral, la política, la sociedad, el arte, la ciencia, la historia, el conocimiento, etc. Sus textos, continúa la argumentación, suelen ser más bien rapsódicos, fragmentarios, escritos muchas veces a golpe de contexto e, incluso, en el periódico.

La lógica conclusión de esta tesis lleva a la extendida idea de que, hablando en sentido estricto, el pensamiento hispano creativo que se quiere filosófico únicamente lo es de modo marginal. Y es que si filosofía es sólo la Metafísica de Aristóteles, la Ética de Spinoza, el Leviatán de Hobbes, la Crítica de la razón pura de Kant, la Lógica de Hegel, las Ideas Husserl, El ser y la nada de Sartre o Ser y tiempo de Heidegger, por poner solo algunos ejemplos, habría que reconocer que las Meditaciones del Quijote de Ortega o Del sentimiento trágico de la vida de Unamuno, por no hablar de Claros del bosque de María Zambrano o, más contemporáneamente, de La tarea del héroe de Fernando Savater, se parecen bastante poco a las ilustres obras antes mencionadas, obras que, sin duda, son grandes cumbres de la tradición filosófica occidental.

En este sentido, se ha repetido hasta la saciedad que la lengua española no ha producido en su larguísima historia verdadera filosofía. Sin embargo, por lo menos desde mediados de la década de los 60 del pasado siglo, y en el marco del debate sobre el posible fin o acabamiento de la filosofía, la identidad de esta como “reina de las ciencias”, como metafísica o filosofía primera, ha sido puesta cada vez más en cuestión y hoy se encuentra en franca retirada. Este “abajamiento” de su papel en el conjunto de los saberes, su cierta asimilación a las humanidades por parte de algunos destacados filósofos de la pasada centuria, me parece que abre la posibilidad de que pueda rescatarse, esta vez en positivo, el supuesto “ensayismo” practicado en la tradición hispana.

En efecto, la “democratización” de los saberes que produce el “destronamiento” de la filosofía de su antiguo pedestal, junto con la convicción de que el pensamiento en sentido estricto y primordial no proviene solo de aquella, sino también de las mencionadas humanidades o de las propias ciencias naturales, hace que podamos preguntarnos con completa legitimidad si esa supuesta forma híbrida de hacer filosofía en el mundo hispánico no resulta sumamente actual; si el cruce de saberes que sus representantes parecen haber promovido de modo más o menos consciente no es solo plenamente legítimo, sino que puede suponer quizá la mejor forma de tratar los grandes malestares del tiempo presente. A abordar tal interrogante se dedican las consideraciones que siguen. Y lo harán de la mano de José Ortega y Gasset y su gran discípulo José Gaos. Ambos nos han dejado páginas dubitativas y brillantes sobre el lugar de la filosofía en el conjunto de los saberes; sobre sus incomodidades, su identidad y expresión retórica en un mundo donde las disciplinas que encarnan el conocimiento y la reflexión parece que no se dejan someter ya al árbol cartesiano.

Pero antes de entrar en ese territorio, permítaseme hacer un apunte sobre el crucial asunto que motiva todo el planteamiento: la tesis general de la “muerte o posible terminación de la filosofía”. De ello me encargaré en el primer apartado. En el segundo y en el tercero abordaré las ideas orteguianas y gaosianas al respecto, para terminar con una coda conclusiva sobre la actualidad de ambas formas de mirar la filosofía y el lugar que le asignan en el conjunto de los saberes.

EL FINAL DE LA FILOSOFÍA. UNA NOTA A PIE (1)

Si aceptamos la versión más ortodoxa y compartida, la filosofía nace en Grecia como un tipo de discurso racional sostenido en el tiempo sobre el mundo y los humanos que lo habitan. La peculiaridad esencial de semejante discurso estaría en su capacidad para dar con o apuntar asintóticamente a las claves últimas de lo real desde una perspectiva “neutral”, es decir, no vinculada a una tradición particular.

Frente a los relatos mágico-míticos o religiosos, encarnaciones siempre de algún tipo de cultura singular, la filosofía habría nacido precisamente con la marca diferencial de tener la capacidad de elevarse por encima de cualquier tradición, también la griega particular que la alumbró, para permitirnos adoptar lo que Husserl, en su maravillosa “Conferencia de Viena”, denominó la actitud del “espectador desinteresado” (HUSSERL, 1962, 339-340). Un punto de vista que, paradójicamente, eliminaría cualquier punto de vista, cualquier rastro de concreción, y nos permitiría o nos pondría en el camino de alcanzar lo universal, lo común a toda la humanidad: la Verdad, la Belleza o el Bien con mayúsculas, como gustaba decir Javier Muguerza (MUGUERZA, 1990, 679).

Puesto de otra manera, ante las diferentes e incompatibles representaciones del mundo que asociamos a las diversas culturas, el filósofo o la filósofa, el espectador o espectadora desinteresados, serían capaces de habilitar un tipo de sentido inédito antes de su irrupción en Grecia, uno que no es particular, sino general, comunicable y accesible a todos aquellos que ejerzan desprejuiciadamente la noble facultad de la razón. A este respecto, el propio Husserl, pero también muchos otros pensadores antiguos y contemporáneos, han sugerido que el inicio de la filosofía en un conjunto de pequeñas islas del Egeo supone el tránsito a un modo peculiar de cultura, la cultura de la racionalidad, que inauguraría una nueva etapa histórica en la que por primera vez podríamos acariciar el viejo sueño de desvelar la propia esencia de lo humano y del mundo que habitamos (2).

La certidumbre compartida sobre lo ajustado de esta tesis ha hecho que los filósofos hayan tenido siempre un alto concepto de sí mismos y de su disciplina, considerando que esta es algo así como la “reina de las ciencias”, el fundamento absoluto del cual debe partir o en el que debe engarzarse cualquier otro tipo de saber si quiere ser verdaderamente legítimo. Es la tesis de la filosofía como Ciencia, con mayúscula, como Wissenschaft, como episteme frente a la doxa; como saber primario y definidor del espacio lógico y racional que cualquier otro discurso que quiera tener plausibilidad ha de presuponer. Es la filosofía como onto-teología, como filosofía primera, como metafísica. Y su expresión retórica más reconocida, el voluminoso y articulado tratado, el “mamotreto” como decía Ortega con gracia y melancolía. Ejemplos señeros serían, entre muchos otros, las ya mencio nadas Metafísica de Aristóteles, la Ética de Spinoza, la Crítica de la razón pura de Kant o la Lógica de Hegel.

Ahora bien, cualquiera que haya comparecido mínimamente en los debates habidos desde por lo menos finales de la Segunda Guerra Mundial ha podido percatarse de la crisis creciente de ese modelo filosófico y narrativo. Cierto marxismo, parte del positivismo, la hermenéutica, el pragmatismo, el historicismo y algunas derivas de la misma fenomenología, entre otros, han puesto en solfa semejante idea de la filosofía como ciencia primera y fundante, como encarnación del ojo o punto de vista de Dios. Y el meollo central del debate se sitúa precisamente ahí, en si existe o es posible alcanzar algo parecido a un lugar neutro, una perspectiva superadora de todas las perspectivas, un espacio situado fuera de la historia, más allá o más acá de la facticidad y contingencia humanas —siempre escoradas a algún tipo de particularidad—, que justamente por poseer tales características pudiera facultar de alguna manera una descripción de la realidad en cuanto tal, de aquello que es “verdadera” o “realmente real”, por utilizar la brillante expresión de Richard Rorty (Rorty, 2010, 137-162). Puesto de otra forma, ¿tenemos acceso a algo que podamos describir como la realidad sin más, sin apellidos, sin biografía, sin historia, sin emociones, sin amores ni odios? ¿Existe algo así como un ámbito no mordido por la perspectiva y el tiempo? En la comprensión de lo real, ¿no intervienen mis creencias personales y comunitarias, creencias siempre situadas? Y si bien es verdad que puedo distanciarme, separarme de ellas, cambiar, por así decir, de punto de vista, ¿significa tal cosa que el nuevo espacio al que accedo, mi nueva perspectiva, es o está en disposición de ser o alcanzar el lugar del espectador desinteresado? En suma, ¿puede cualquier humano, por muy filósofo o filósofa que se declare, trascender de un modo radical su finitud para colocarse en el punto de vista de la eternidad? No creo exagerar demasiado si digo que semejante pretensión, la dominante en la historia de nuestra tradición, está, como antes señalé, en horas bajas (3). Y ni siquiera la mayoría de aquellos que se atreven a hacer apuestas más universalistas descargan completamente esa pretendida universalidad de toda contingencia y variabilidad.

En este contexto, mucho se ha hablado y debatido sobre el fin o la muerte de la filosofía. El tópico tiene muchas aristas y ha generado una literatura muy dispar. La que me interesa no es aquella que niega toda legitimidad al discurso filosófico o la que lo entiende como cosa del pasado, sino la que afirma que quizá se haya vuelto inactual un modo de concebir la propia filosofía: aquel más clásico, metafísico, onto-teológico, con sus pretensiones exageradas de fundamentación y universalidad, pero no otros también posibles y más modestos de entender y reinterpretar la vieja disciplina. Tales modos situarían el corazón de esta en la finitud, el devenir, la historicidad, el diálogo o la conversación sin fin, reconociendo sin ambages que no somos dioses y que nunca lo seremos, y que cuando hemos olvidado tal cosa, nos ha ido mal.

Pero si esta nueva modalidad filosófica describe nuestra condición con cierta veracidad, es preciso que el papel que la filosofía juega en el conjunto de los saberes también cambie, y lo mismo sucedería con la expresión retórica que podríamos darle a la misma, que no tendría que permanecer necesariamente anclada en el sobrio y “científico” tratado. Porque si no hay acceso privilegiado a la verdad por parte de nadie, tampoco de la filosofía, esta pierde su atalaya como reina de las ciencias, su condición arcóntica e imperial que distribuye lugares y otorga certificados de validez al resto de los saberes. Si el árbol cartesiano no puede ser ya defendido, la filosofía ha de buscar otra vez su propio camino, releer a sus clásicos, hablando de tú a tú con otras disciplinas, en particular las humanidades, e hibridarse con y aprender de ellas. Desde esta comprensión, la humillación de la soberbia filosófica supone la democratización del conocimiento, su desjerarquización estricta, porque el acceso al sentido humano se dice y se expresa de muchas maneras. Hacerse verdadero cargo de ello, de la pluralidad discursiva y de sentido que parece constituirnos, precaviéndonos contra nuevos intentos totalizadores, así como trazar, en diálogo con otros saberes, mapas transitables y cuerdos en el laberinto humano, parecería una buena y nueva misión para la filosofía del presente. Del mismo modo, y fruto de esta evolución interna, tal misión podría y quizá debería, como ya he apuntado, expresarse de muchas maneras, asumir formas retóricas plurales, más allá del imperial “mamotreto”.

Hasta aquí las insuficientes notas generales sobre el final de la filosofía y el terremoto que ocasiona tanto en la fundamentación, división y circulación tradicional de los saberes como en sus posibilidades discursivas. Vayamos ahora a la implementación de tal idea en Ortega y Gaos (4).

ORTEGA Y GASSET. LA FILOSOFÍA COMO NOVELA SALVADORA

Ortega y Gasset es probablemente el filósofo en lengua española más importante y reconocido. Cuando uno se adentra en sus escritos plurales y llenos de requiebros, descubre, al menos eso pienso yo, que pertenece a ese tipo de pensadores que han mantenido dos posiciones matizadamente diferenciadas sobre el sentido y lugar de la filosofía. Las fechas no pueden trazarse con rotundidad, pero podría sostenerse que hasta principios de los años treinta se siente más o menos cómodo en una concepción más “tradicional-trascendental” de la filosofía de corte fenomenológico-husserliano, entendida esta expresión en un sentido amplio. Una de las obras que resulta paradigmática a este respecto son sus famosas lecciones del año 1929 ¿Qué es filosofía? En la mayor parte de ellas, sostiene que el discurso filosófico ha de ser autónomo y pantónomo, es decir, ha de legitimarse a sí mismo, autofundarse (autonomía), y ha de abarcar la totalidad de lo real, ser conocimiento del todo (pantonomía). La filosofía, al ser el único discurso capaz de ejecutar estos dos movimientos, se convierte en el saber imprescindible presupuesto por cualquier otro, un saber absoluto y universal que se liga necesariamente al anhelo de sentido humano, un anhelo que solo ella puede en puridad saciar. Desde esta perspectiva, hay una jerarquía clara y clásica de los saberes con la filosofía como reina. Hasta aquí, nada que se salga del canon habitual (ORTEGA Y GASSET, 2008, 258259, 256, 262, 296, 302, 304).

Ahora bien, ya en esas mismas lecciones, en la IX y la X, pero con claridad a partir de mediados de los treinta, y sobre todo en los cuarenta y los cincuenta, se plasma en el pensador madrileño otra forma de entender el discurso filosófico. Algunos de los escritos más relevantes al respecto serían Historia como sistema, Ideas y creencias, Prologo a ‘Historia de la filosofía’ de Emile Brehier o Apuntes sobre el pensamiento, por citar solo unos pocos. En estos trabajos, con la larga sombra de Heidegger planeando sobre el filósofo, se produce lo que yo entiendo como un giro historicista en el pensamiento orteguiano, giro que da al traste con la idea previa de filosofía.

La realidad radical que componen el yo y la circunstancia es ahora descrita como una estructura dinámica atravesada radicalmente por la contingencia y el tiempo.

Todo ello hace que sea imposible ningún apriorismo, ningún trascendentalismo, ningún tipo de descripción que supere la historia anudada en las sucesivas generaciones. Yo y circunstancia están mordidos por la finitud y son, en el fondo, un puro enigma que cada individuo y cada comunidad han de ir desvelando y construyendo en cada momento. Desde esta posición, la pluralidad histórica y cultural no son otra cosa que los sucesivos intentos de responder a tales enigmas personales y comunitarios, sistemas de creencias que los humanos generamos en cada momento para salir del paso con respecto a las preguntas no resueltas sobre quiénes somos y qué es la realidad que nos rodea. La razón histórica orteguiana es precisamente la reconstrucción y comprensión a posteriori de esas respuestas y el intento siempre provisional de jerarquizarlas para intentar alcanzar un tipo de aprendizaje y orientación que en cualquier caso serán siempre hasta José Ortega y Gasset en el centro de la imagen. Fotografía tomada en 1951. Foto: Wikipedia.

nuevo aviso, hasta que una nueva conmoción en nuestro arraigado suelo de creencias dé al traste con las respuestas heredadas. Nada hay definitivo ni eterno. Y tan es así, que este Ortega admite, sin ningún tipo de ambages, la caducidad de su propia filosofía de la razón histórica. Una filosofía en la que no puede extrañarnos que el lugar central esté ocupado no por algún tipo de trama lógica, formal o trascendental, en la que comúnmente se asientan las ideas de racionalidad al uso, sino por una denostada “facultad” considerada por la tradición como “la loca de la casa” y una fuente de error ante la que hay que estar precavidos, a saber, la imaginación (5).

Para el Ortega historicista, es la imaginación el centro de la razón histórica o narrativa, pues es ella la que inventa relatos, sistemas de creencias que nos permiten dar sentido a la vida y “salvarla”. Por eso el humano no es en el fondo otra cosa que un novelista de sí mismo y de la comunidad en la que vive, un animal fantasioso que construye ficciones que usa como prótesis con las que habitar el inhóspito mundo. El filósofo y la filósofa, en sus mejores versiones, son excelsos constructores de relatos, de “novelas salvadoras”, pero en el espíritu de su filosofía, y sin duda en algunas partes de la letra, está también señalado que no son ni los únicos posibles ni a veces los mejores. Una buena prueba de ello es que la más excelsa prótesis salvadora inventada hasta ahora en lengua española es, a su juicio, el Quijote. Por otra parte, que en sus últimos años hiciera varios proyectos sobre diversas escuelas de humanidades en los que hay una clara desjerarquización del modelo clásico y mucha “democratización”, hibridación y tránsito entre disciplinas, parece apuntalar también esta idea. En cuanto a la expresión discursiva de la filosofía, es cierto que en Ortega se da la paradoja de que siempre aspiró a hacer mamotretos que nunca vieron la luz. Pero más allá de esta historia, que por sí misma merecería un estudio pormenorizado, creo que la propia plasmación “ensayística” de su pensamiento es una muestra clara de que la filosofía puede decirse con rigor de muchas maneras. Pasemos ahora muy brevemente a su discípulo José Gaos.

JOSÉ GAOS. LA FILOSOFÍA COMO CONFESIÓN PERSONAL

José Gaos, el gran alumno de Ortega que tuvo que exiliarse en México tras la Guerra Civil y que nunca volvió a España, fue el discípulo predilecto de aquel hasta que las diferentes opiniones políticas sobre la República Española y la Guerra Civil se interpusieron entre los dos. No obstante, se consideró siempre un “hijo de Ortega” –un hijo díscolo, es verdad– y le profesó el máximo respeto hasta el final de sus días (6).

Al igual que su maestro, Gaos fue un pensador de una vastísima cultura filosófica. Quizá no sea una exageración decir que junto al propio Ortega y a Zubiri ha sido el filósofo hispano que ha conocido y leído mejor la tradición occidental, de la que fue un profuso y genial traductor. Para hacerse una idea de esa hercúlea e impagable labor traductora, y de la deuda que la comunidad filosófica iberoamericana tiene contraída con él, solo me gustaría recordar algunos de los libros que vertió al castellano: las Lecciones de filosofía de la historia universal de Hegel, las Investigaciones lógicas, las Ideas y las Meditaciones cartesianas de Husserl, El resentimiento en la moral y El puesto del hombre en el cosmos de Scheler o Ser y tiempo de Heidegger. Será precisamente este enorme conocimiento de la historia de la filosofía el factor desencadenante decisivo de su posición filosófica. Aproximémonos a ella muy a vuela pluma.

En su magnífico texto del año 53 —publicado en el 58—, Confesiones profesionales (GAOS, 1982, 41-137), realiza Gaos una exposición magistral de su filosofía, que él llamará, siguiendo a Dilthey, “Filosofía de la filosofía”. La “Filosofía de la filosofía” tiene muchos matices y vericuetos imposibles de desvelar ahora, pero en esencia podría decirse que es, como su nombre indica, una reflexión metafilosófica sobre el acontecer mismo de la filosofía y su posterior historia. La conclusión general que saca Gaos, después de un análisis pormenorizado hasta la extenuación de la propia tradición, es muy similar a la que ya insinuara su maestro a mediados de los 30: la filosofía en cuanto discurso científico sobre la totalidad de lo real, es decir, la filosofía en cuanto metafísica, en tanto que saber fundamental y fundante, ha quebrado y se ha tornado inviable.

La constatación más palpable de semejante afirmación tiene en Gaos un viejo cuño escéptico y está atravesada nuevamente por la que puede considerarse quizá como la gran revelación filosófica del siglo XX: la radical historicidad de la condición humana, la aceptación más o menos explícita de que el ser está hecho de tiempo, de que somos entes atravesados por la finitud y carecemos del reposo, la universalidad y el fundamento en el que la eternidad podría reconocerse. En efecto, a juicio del pensador hispano-mexicano, la filosofía, desde sus inicios griegos, se dice ciencia de los Primeros Principios de todo cuanto hay, pero resulta que una mirada detallada a su historia lo que nos muestra es un espectáculo más bien poco halagüeño para un saber con tan altas pretensiones, pues resulta que aquellos Primeros Principios supuestamente universales y evidentes, aquello que define propiamente la realidad, no solo cambian de unos sistemas filosóficos a otros, sino que se muestran en muchos casos francamente incompatibles. En resumen, la ciencia de las ciencias, la ciencia suprema, la clave de bóveda de la comprensión de la realidad, aquella que debía ser máximamente evidente, resulta ser, a juicio de Gaos, máximamente opaca, estando atravesada, en consecuencia, por una diseminación incontrolable.

A nuestros efectos, lo interesante de la posición del pensador hispano está en la vuelta de tuerca a la que somete a dicha tesis historicista y las consecuencias que saca de la misma en relación con el tipo de pensamiento que se hace en español. Según Gaos, cada filosofía no es solo hija de su época, sino que, en el fondo, en lo que tiene de más creativo y brillante, es una pura “confesión personal”. Es decir, lo sustancial de toda filosofía es ser la autobiografía del filósofo o filósofa puesta en conceptos; sus ángeles y demonios, sus amores y odios expresados en un tipo de discurso y en un género literario que, sin embargo, y esto es lo paradójico, pretende ser científico y universal. Por eso no funciona y termina por colapsar.

Por eso es imposible alcanzar unanimidades racionales en asuntos que afectan a cuestiones últimas, siendo las únicas posibles las que están relacionadas con temas penúltimos. También por eso las afinidades filosóficas terminan siendo, si somos verdaderamente sinceros, afinidades sentimentales, afectivas; e igualmente por eso los debates filosóficos nunca se decantan por verdaderos motivos racionales, sino por cambios en la sensibilidad individual y comunitaria.

Pero precisamente porque la filosofía es en el fondo confesión personal, autobiografía, la vida de quien la hace expresada en conceptos en una época determinada, nada obliga a que su expresión retórica deba ser solo una, el tratado sistemático propio de la tradición metafísica (científica). Las épocas y los temples varían. Por lo tanto, ¿qué sentido tendría pretender fijar el discurso filosófico en un solo tipo de modalidad retórica, una que, además, parece corresponder a una época ya finiquitada o en decadencia? Y si esto es así, ¿por qué no abrir la puerta y el prestigio filosófico en sentido pleno a obras tildadas negativamente de “ensayísticas” como Del sentimiento trágico de la vida, Meditaciones del Quijote, El hombre y lo divino, Claros del bosque o Desinterés y caridad? Si la filosofía no es ya la reina de las ciencias, ¿por qué seguir comportándose como si lo fuera? ¿Por qué negarse a aceptar, también en el plano expresivo y narrativo, su historicidad y pluralidad? En suma, ¿no resultaría más ajustado abordar los malestares variados que nos afectan desde un tipo de discurso filosófico más permeable, quebrado y poroso? (GAOS, 1982, 106-107).

En coherencia con estas ideas, Gaos terminó sus días insistiendo en el carácter narrativo y autobiográfico de la filosofía frente a las pretensiones racionales y fundamentadoras de la onto-teología, auspiciando un tipo de discurso que se abriera al espectáculo del mundo y su insuperable pluralidad sin angustia y con una, la expresión es del propio pensador, “indulgente y melancólica serenidad que no necesita ser engreimiento en la soberbia. A la filosofía de la soberbia cabe oponer una filosofía de la melancólica serenidad” (GAOS, 2009, 47). Una filosofía que, en su labor salvífica, consoladora, no trata de hacer demarcaciones estrictas, y quizá de otra época, entre filosofía en sentido riguroso y filosofía literaria; entre ensayo, literatura y pensamiento comme il faut.

Entre las Ideas de Husserl y las Meditaciones del Quijote. La filosofía es, como la vida de cada uno de nosotros y de las comunidades que habitamos, plural y se dice de muchas maneras.

CODA. LA DESPRESTIGIADA HERENCIA DE CERVANTES, EL FINAL DE LA METAFÍSICA Y LA ACTUALIDAD DE LA ‘‘TRADICIÓN HISPÁNICA’’

En un conjunto de ensayos justamente célebre, El arte de la novela (KUNDERA, 1987), el escritor checo Milan Kundera reivindica el legado de Cervantes como el género expresivo que define lo mejor de Europa.

En lo que ahora concierne, lo relevante de estos escritos radica en que su autor, para destilar aquello que entiende como principal seña de identidad de la novela, hace una comparación con la filosofía. Según Kundera, la tradición filosófica occidental se sustancia fundamentalmente en lo que se ha dado en llamar metafísica, y ésta se caracteriza, como ya sabemos, por pensar en cada una de sus manifestaciones que ha encontrado algo así como la almendra de lo real, la clave definitiva del sentido.

El filósofo metafísico es, en la descripción del escritor checo, un orgulloso esencialista que piensa que Dios, la Verdad o la Naturaleza de las cosas están de su lado. Por contra, para el novelista, para Cervantes, el relato novelesco es posible porque el Juez Supremo (Dios), la Verdad o la inquebrantable Naturaleza de las cosas están ausentes y el mundo se ha vuelto ambiguo, opaco, enigmático. Nos dice Kundera: “Cuando Dios abandonaba lentamente el lugar desde donde había dirigido el universo y su orden de valores, separado el bien y el mal y dado un sentido a cada cosa, don Quijote salió de su casa y ya no estuvo en condiciones de reconocer el mundo. Este, en ausencia del Juez Supremo, apareció de pronto en una dudosa ambigüedad; la única Verdad divina se descompuso en verdades relativas que los hombres se repartieron. De ese modo nació…

la novela” (KUNDERA, 1987, 16).

El reino de la novela es, por tanto, el ámbito de la infinita complejidad y relatividad de los asuntos humanos una vez que el Juez Supremo se ha desvanecido. Pero precisamente por eso es también el lugar de la comprensión, exploración e El escritor checo/francés, Milan Kundera. Foto: Wikipedia.

iluminación de las diferentes voces que habitan el mundo, con la plena conciencia de que esa tarea no puede colmarse nunca porque no existe o no nos es accesible algo así como el punto de vista absoluto que pretende haber alcanzado, aun del modo más precario e incipiente, el filósofo metafísico.

Pues bien, me parece que esa misma idea, sólo que también con respecto a la filosofía, es lo que estaba en el corazón del pensamiento de Ortega, Gaos y algunos otros de los mejores representantes pasados y presentes del pensamiento hecho en español. Para cumplir ese objetivo, aquella debe ser más porosa; tener capacidad de hibridación, de diálogo con la literatura, la filología, la historia, la sociología y las humanidades en general, y, en consecuencia, no estar tampoco demasiado preocupada por las posibles contaminaciones de unos discursos o géneros expresivos con otros. Desde esta manera de mirar, el pensamiento filosófico no puede ser ya una especie de autoridad suprema moral e intelectual que distribuye fundamentos y reparte tareas y carnés entre el resto de los saberes porque tiene algo así como un acceso privilegiado a la realidad o a la “esencia” de lo humano. La humanidad se declina en plural y también hay variadas maneras discursivas de acceder a ella. Semejante “democratización del sentido” y de los discursos que lo abordan descabalga, pues, toda posibilidad de “filosofía primera” en su sentido más clásico y tradicional.

Y si en un momento determinado, tal filosofía impura que cuenta historias salvíficas, personales y colectivas, en compañía de otras disciplinas fue rechazada del panteón de la buena filosofía, podría ser que hoy, en tiempos de crisis y malestares, no careciese de actualidad e interés, entendiendo que lo que en su día se vio mayoritariamente como un defecto no dejaría de ser, después de todo, su mejor virtud. Si esto fuera así, creo que una parte no despreciable del pensamiento hecho en español podría entrar por derecho propio en alguno de los debates filosóficos contemporáneos más importantes, redimiendo en cierto sentido, también en el ámbito de la filosofía, “la desprestigiada herencia de Cervantes” (KUNDERA, 1987, 12).

BIBLIOGRAFÍA

BERLIN. I. y JAHANBEGLOO, R. (1993). Isaiah Berlin en diálogo con Ramin Jahanbegloo. Madrid: Anaya.

BRIOSO, J y DÍAZ ÁLVAREZ, J. M. (2015). “La parábola del rey filósofo y el pragmatista. Dos relatos sobre el fin de la filosofía, la democracia y la universidad”. ISEGORÍA, nº 52, pp. 267-293.

— (2024). La lucidez confrontada. La filosofía política de Ortega en contrapunto. Madrid: Editorial Técnos.

DÍAZ ÁLVAREZ, J. M. (2003). Husserl y la historia. Hacia la función práctica de la fenomenología. Madrid: Editorial UNED.

— (2011). “Presentación y actualidad de José Gaos”. Boletín de estudios de filosofía y cultura Manuel Mindán, VI, pp. 5566.

— (2018). “Cuando la realidad se ha vuelto enigma”, en Serrano de Haro, A.

(ed.). El deber gozoso de filosofar. Homenaje a Miguel García-Baró. Salamanca: Sígueme.

GAOS, J. (1982). Confesiones profesionales, en Obras Completas, XVII. México DF: UNAM, pp. 41-137.

— (2009). “Discurso de filosofía”, en Obras Completas, XV. México DF: UNAM, pp. 35-50.

HUSSERL, E. (1962). Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phäenomenologie. The Hague: M. Nijhoff.

36 KUNDERA, M. (1987). El arte de la novela.

Barcelona: Tusquets.

MUGUERZA, J. (1990). Desde la perplejidad.

Madrid. Fondo de Cultura Económica.

ORTEGA Y GASSET. J. (2006a). Historia como sistema, en Obras Completas, Tomo VI.

Madrid: Editorial Taurus, pp. 45-81.

— (2006b). Ideas y creencias, en Obras Completas, Tomo V. Madrid: Editorial Taurus, pp. 659-704.

— (2006c). “Apuntes sobre el pensamiento, su teurgia y su demiurgia”, en Obras Completas, Tomo VI. Madrid: Editorial Taurus, pp. 3-29.

— (2008d). ¿Qué es filosofía?, en Obras Completas VIII, 235-374. Madrid: Editorial Taurus.

RORTY, R. (2010). Escritos filosóficos 4. Filosofía como política cultural. Madrid: Paidós.

VALERO, A. (2015). José Gaos en México. Una biografía intelectual 1938-1969. México DF: El Colegio de México.

VATTIMO, G. (2010). Adiós a la verdad. Barcelona: Gedisa.

NOTAS

- Un desarrollo más pormenorizado de estas ideas se encuentra en: “La parábola del rey filósofo y el pragmatista. Dos relatos sobre el fin de la filosofía, la democracia y la universidad” (BRIOSO/DÍAZ ÁLVAREZ, 2015, 267-293).

- Cf., a este respecto, HUSSERL, 1962, 314-336. Para una interpretación de este conmovedor escrito, ver Díaz Álvarez, 2003, 299-339.

- Cf. Berlin/Jahanbegloo, 1993, 51-55; Rorty, 2010, 163-188; Vattimo, 2010, 103-151.

- Para una argumentación más detallada de lo que se expone a continuación, remito a los trabajos: “El filósofo y sus filosofías. Ortega, la fenomenología y algo más” (BRIOSO/DÍAZ ÁLVAREZ, 2024, 113-127) y “Cuando la realidad se ha vuelto enigma. Razón narrativa y confesión personal como salvaciones filosóficas” (DÍAZ ÁLVAREZ, 2018, 37-53). En todos ellos se encontrarán numerosas citas y referencias bibliográficas que aquí se obvian en gran medida.

- Sobre todos estos asuntos, cf. ORTEGA Y GASSET, 2006a, 62; ORTEGA Y GASSET, 2006b, 669-671 y 676-678; ORTEGA Y GASSET, 2006c, 22-26.

- Una sucinta biografía intelectual del filósofo transterrado, seguida de una presentación general de su pensamiento, puede verse en DÍAZ ÁLVAREZ, 2011, 55-66. Para una magistral reconstrucción de su vida, VALERO, 2015.